2024,“奋斗的青春”最美丽

日期:[2024-12-26] 版次:[A04+05] 版名:[青品牌·最美丽]青年因城市而聚,城市因青年而兴

编者按:今年以来,本报共刊登27名青年榜样的事迹与故事,他们“有一分热,发一分光”,身体力行地在不同领域开拓创新、勇攀高峰,用实际行动为美丽花城的城市形象添上最生动的注脚。

乡村振兴

驻村青年干部朱迪:助城中村焕发新生机

自被选派至广州市天河区石东村改制公司担任党组织第一书记以来,朱迪常与村干部深入基层、实地调研。“在这个过程中,我深刻体会到了基层工作的艰辛与复杂,同时也感受到了村民们对改善生活环境的迫切期望。”

她与村干部不仅就城中村配套设施建设、村社人居环境治理等多个方面进行了全面整改,还通过举办音乐会为当地的文化生活增色添彩。“村民们看到石东村独特的文化和艺术魅力,也会对这里更有归属感和自豪感。”朱迪在驻村帮扶的过程中迅速融入,用行动为当地发展做出贡献。

农业技术员肖德星:希望更多年轻人扎根农业

在从化的农田中,农业技术员肖德星正进行着巡查农田、记录农作物状态的日常工作,他希望数字农田系统这套生态“大数据”能让农户们的种植更科学、更健康,给予刚踏入农业的“新农人”更高的容错率。

“希望能有更多年轻人扎根农业,未来农业发展需要更多高新技术来支持,年轻人的创新思维在接纳新事物方面会更有优势。”肖德星说,乡村产业与青年人才是相辅相成的,只有结合在一起才能发挥出更大的区域优势。

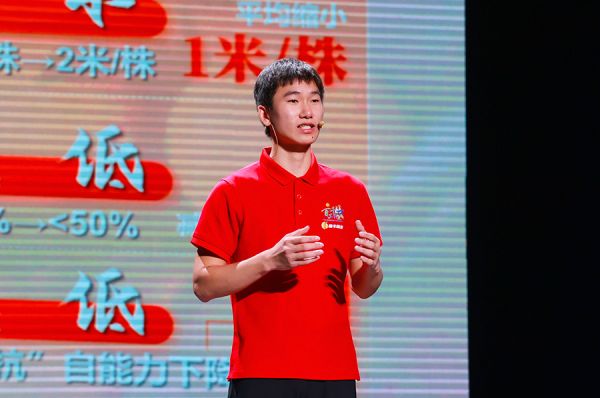

“新农人”张博爱:大学生助农要“真扎实干”

在大一来到家乡开展“三下乡”活动时,张博爱第一次体会到农民的艰辛,也第一次在心底萌生出助农兴乡的想法。从自己的专业出发,张博爱组建起一支团队,通过为廉江红橙产业做土壤修复、土壤调理,提高产品质量;通过拓宽农产品的销售渠道,为农户建设起一条农产品供应链。

“很多学生都梦想过有一天能用自己的所学反哺家乡,但只有真正走进乡村才知道助农没有那么理想化,更需要我们一步一个脚印去做。”张博爱说,新世代的农业需要大学生在乡村“真扎实干”,才能真正为乡村振兴做出贡献。

文化传承

广绣新生代传承人谭靖榆:探索古老艺术在新时代的创新

因为家中长辈就是广绣大师,谭靖榆很小的时候就在耳濡目染中练就了扎实的广绣基本功。长大后,她开始探索这门古老技艺在针法、用色上的创新空间,也开始作为一名广绣教师带领青少年学习广绣,感受这门艺术的魅力。

“作为广绣的传承者,我一直抱有‘承上启下’的决心——既要学习老一辈创作者的手艺、匠人精神,也要兼顾年轻人的潮流、审美,让时下最受欢迎的题材用广绣呈现更‘年轻化’的表达。”谭靖榆希望能看到广绣在形式、载体上出现更多的可能性。

古籍修复师杨阳:在“书香”中与历史对话

拆解书本、清理霉菌、选配用纸……在暨南大学图书馆古籍与特藏部,古籍修复师杨阳将一册册残破的古籍“修旧如旧”。对她来说,自己修补的不只是一本古籍,也是历史长河中的一段时光。

“要做好古籍修复除了要有‘手艺’,还得了解古籍装帧、防霉除虫等知识,这样才能事半功倍。”每拆开一本书都可能面临全新的破损情况,要做好修复就需要自身保持对前辈、同行的学习,杨阳在日复一日的工作中不断有所收获,在一次次挑战中逐渐成长为一名独当一面的古籍修复师。

国风博主林伊霞:为传统文化带来年轻化呈现

“我希望能演绎出五十六个民族的服饰特点,让大家更生动地感受我们绚烂的民族文化。”一条《华工女生耗时半年集齐56个民族服饰》的视频,让华南理工大学学生林伊霞在网络上成为了小有名气的博主。现实之中,她也一直用行动践行着自己对传统文化的喜爱。

在校园内,她与同学们成立了文创设计工作室,带着自己设计的折扇、马面裙等文创服饰走上校园内的国风活动,引发众人喝彩。“希望通过年轻化的展示与传播,赋予传统文化新的魅力,促使更多年轻人认识、爱上传统文化。”

一线服务

税务工作者吴乃乔:恪尽职守服务纳税人

身材纤瘦的吴乃乔,是同事眼中的“拼命三郎”。她不仅在短短2个月时间内全面掌握了个人所得税有关政策内容,还多次到辖区企事业单位实地调研走访,听取纳税人和扣缴单位、税务人员对个人所得税政策及系统操作的意见建议。

“作为税务青年,学好用好专业知识,服务纳税人和地方经济发展,是我义不容辞的责任。”在为纳税人提供个性化服务、为企业开展宣讲培训之外,吴乃乔还作为海珠区税务局“工匠人才创新工作室”的领衔人开展税费政策研究、案例指南编写等工作,惠及更多税务人员。

羊城青年好医生张在勇:医虽“工匠”,更为仁术

从事心血管相关疾病预防诊疗工作十余年来,羊城青年好医生张在勇挽救了无数生命,也曾作为访问学者赴加拿大及意大利交流,发表高水平论文30余篇。“这个职业压力巨大,但挽救生命的成就感也是无法比拟的。”

在张在勇看来,当一名好医生至少要拥有四心:悬壶济世的善心、对生命的敬畏心、持续学习的恒心、时刻保持医德和底线的警惕心。“对我来说,可能只是完成一台手术,而对患者和他的家庭来说,我挽救的是一条生命、一个家庭。”

少年宫教师陈君君:爱和责任是工作的动力

“坚持促进公平、实现共享,让每一名特殊孩子都有人生出彩的机会。”这是广州市少年宫融合教育部副负责人陈君君在16年融合教育岗位中围绕特殊儿童的需要进行课程和活动设计,将艺术治疗、教育康复融入到美术教学中,开发了特殊儿童感官游戏美术课、自闭症儿童亲子艺术治疗团体课等多个创新课程。

“特殊孩子的潜能是可以被激发的,只要给他们合适的机会或环境。”陈君君不仅在探索中建立起体系化的艺术教育模式,还积极开展特殊少年儿童融合教育种子艺术教师培训,引导更多教师、社工加入艺术融合教育的队伍中。

关爱他人

“青蒿人”谭瑞湘:在非洲推广“中国方案”

在疟疾肆虐的非洲,广州中医药大学青蒿抗疟援外医疗队成员谭瑞湘深入疟疾高发国家,为当地带来“灭源控疟”的中国方案。尽管当地基础设施落后、生活物资匮乏,但谭瑞湘还是起早贪黑地奋战在拯救生命的第一线。

“从卫生官员、医疗人员到普通民众,我们帮助当地人打开思路,把疟疾防治的重点转移到‘人’身上来。”谭瑞湘说,青蒿素复方在防治疟疾上的应用是一代代“青蒿人”努力的结果,她希望能把这套中国方案传播出去,拯救更多生命,让世界感受中医药文化的魅力。

手语助残志愿者何敏颐:让听障群体走向“无障”

还是一名学生的时候,何敏颐因为兴趣而开始学习手语。广州亚运会、亚残运会期间,何敏颐加入了手语翻译志愿者的队伍,这次经历让她充满获得感,开始将这项技能运用到助残志愿服务中。

“目前的手语翻译员并不多,手语教育资源也比较匮乏。”为了帮助助残志愿事业摆脱这一困境,何敏颐自费学习、开展手语研讨会,引入优秀经验。“希望有更多人学习手语,了解听障人士的处境,共筑美好明天。”

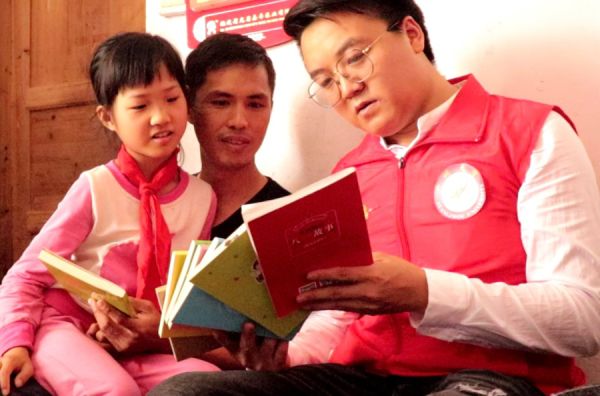

公益人刘楠鑫:乘互联网东风让乡村阅读更便捷

大学期间,“自己淋过雨,想为别人撑把伞”的刘楠鑫就联合清华大学、北京大学、哥伦比亚大学等国内外高校的500名大学生共同发起了“毕业后公益图书室”项目,向欠发达地区乡村小学提供课外读物,从此走上公益道路。

“公益最好的模样应该是集天下资源,为天下服务。互联网为我们获取公益资源提供了便利的渠道,同时也可以通过互联网平台让更多人关注留守儿童议题。”刘楠鑫通过互联网平台开展公益服务,为110余所学校捐赠物资,在短视频平台筹款超2500万元。